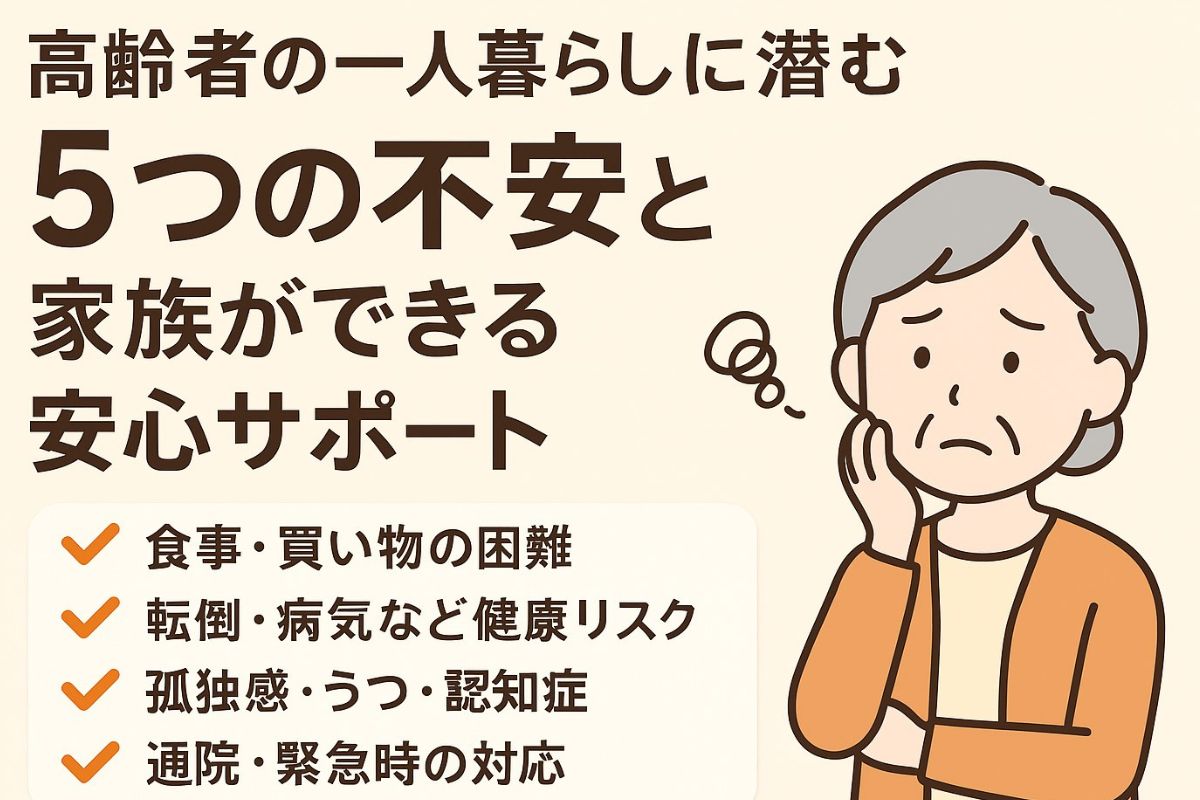

一人暮らし高齢者と家族の安心サポート|5つの不安と対策ガイド

高齢の親が一人暮らしをしていると、食事・買い物の難しさや転倒、孤独・通院・金銭管理など、さまざまな不安が出てきます。このページでは、家族がすぐに取り入れられる具体的な対策と、安心感を高める工夫を丁寧に解説します。

① 食事・買い物の難しさを解消するサポート

自炊が難しい場合の宅配・配食サービスの活用

栄養バランスの取れた冷凍弁当や宅配食は、調理の負担を大きく軽減します。定期便を利用すれば、家族がまとめて注文・支払いを管理でき、安定した食生活を確保できます。

- 栄養士監修メニュー・塩分控えめ・やわらか食などを選ぶ。

- 家族が配送日時を共有して定期的に配達状況を確認する。

買い物支援・移動販売・地域ボランティアの利用

地域の移動販売や自治体・NPOが行う買い物同行サービスを調べ、必要なときに申し込めるようにしておきましょう。生協やスーパーの配達は、曜日ごとにルーティン化すると見守り効果もあります。

安心ポイント: 配食・配達を定期化すると、食事の安定と「顔が見える」見守りの両方が得られます。

② 転倒や病気など健康リスクへの備え

家庭内での安全対策(バリアフリー化)

段差解消マット、浴室やトイレの手すり、滑り止め処理、明るい夜間灯などを整備することで転倒リスクを大幅に下げられます。小さな投資で事故を防げることが多いです。

健康管理とリハビリの継続支援

血圧計・体温計の定期測定を家族と共有する仕組みや、デイサービス・訪問リハビリの活用で日常の運動機会をつくりましょう。

安心ポイント: 家の中を見直し、小さな改修を行うだけで「転倒しにくい環境」を作れます。

③ 孤独感・うつ・認知症リスクへの心のケア

家族や地域とのつながりを保つ

定期的な電話やビデオ通話、LINEでのやり取り、地域の高齢者サロン・サークル参加は孤立感を和らげます。会話の頻度を決めておくと家族も安心です。

認知症予防のための生活習慣

趣味や軽い運動、頭を使う活動(読書・クロスワード・簡単な計算)を日常に取り入れることが有効です。睡眠と栄養の管理も重要です。

安心ポイント: 日常の小さな交流や活動が、気持ちの安定と脳の健康維持につながります。

④ 通院や緊急時への対応体制を整える

通院を支える交通・送迎サービス

介護タクシーや自治体の福祉送迎、移動支援サービス、オンライン診療の導入で通院負担を減らしましょう。通院日をカレンダーで家族と共有しておくのも有効です。

緊急時に備える見守り・通報システム

緊急ボタン・スマートウォッチ・見守りセンサーは、転倒や急病を検知して家族や警備会社へ自動通知できます。導入前に使い方を必ず一緒に確認してください。

安心ポイント: 緊急通報の仕組みがあれば、万が一のときも早く対応できます。

⑤ 金銭管理・詐欺被害の予防

家族で共有できるお金の管理方法

口座・クレジットの明細を家族で確認するルール作り、定期支出の口座引き落とし化、デビットカードや家計アプリの活用で誤支出を減らせます。信頼できる形での家族代理は、公正証書や成年後見制度の相談も検討しましょう。

高齢者を狙う詐欺への注意喚起

不審な電話や訪問、投資話には注意が必要です。家族で事例を共有し、不審な誘いは必ず家族に相談するルールを徹底してください。地域の消費生活センターや警察相談窓口も活用しましょう。

安心ポイント: 定期的に家計をチェックする仕組みで、トラブルを早期発見できます。

家族が安心するためにできること

- 連絡頻度を決めて「見守り」の習慣を作る(例:週に2回の電話、月1回の訪問)

- 地域包括支援センター・ケアマネジャーへ早めに相談する

- 書類(保険・医療・預金)の場所を家族で共有し、重要情報のコピーを保管する

- 緊急連絡先リストを家に掲示し、スマホにも保存しておく

最後に: 小さな工夫と地域の支援を組み合わせることで、本人も家族も安心できる生活がつくれます。まずは一つずつ、できるところから始めてみましょう。