- 高齢者世帯への影響と対策を徹底解説

- 2025年10月の値上げ品目一覧

- 1. 政府補助金の終了・縮小

- 2. 再エネ賦課金の引き上げ

- 3. 託送料金の改定

- その他のサービス値上げ

- 1. 原材料費の高騰

- 2. 物流費の上昇

- 3. 人件費・エネルギー費の上昇

- 1. 値上げ前の買いだめは慎重に

- 2. プライベートブランド(PB)商品の活用

- 3. 旬の食材を活用

- 4. まとめ買いと冷凍保存

- 5. 地域の直売所を利用

- 1. 契約プランの見直し

- 2. 省エネ家電への買い替え

- 3. 使わない家電のコンセントを抜く

- 4. エアコンの適切な使用

- 5. LED照明への切り替え

- 1. お風呂の入り方を工夫

- 2. 調理の工夫

- 1. ジェネリック医薬品の利用

- 2. お薬手帳の活用

- 3. 高額療養費制度の活用

- 4. 医療費控除の申請

- 公的支援制度の活用

- 家計管理のコツ

高齢者世帯への影響と対策を徹底解説

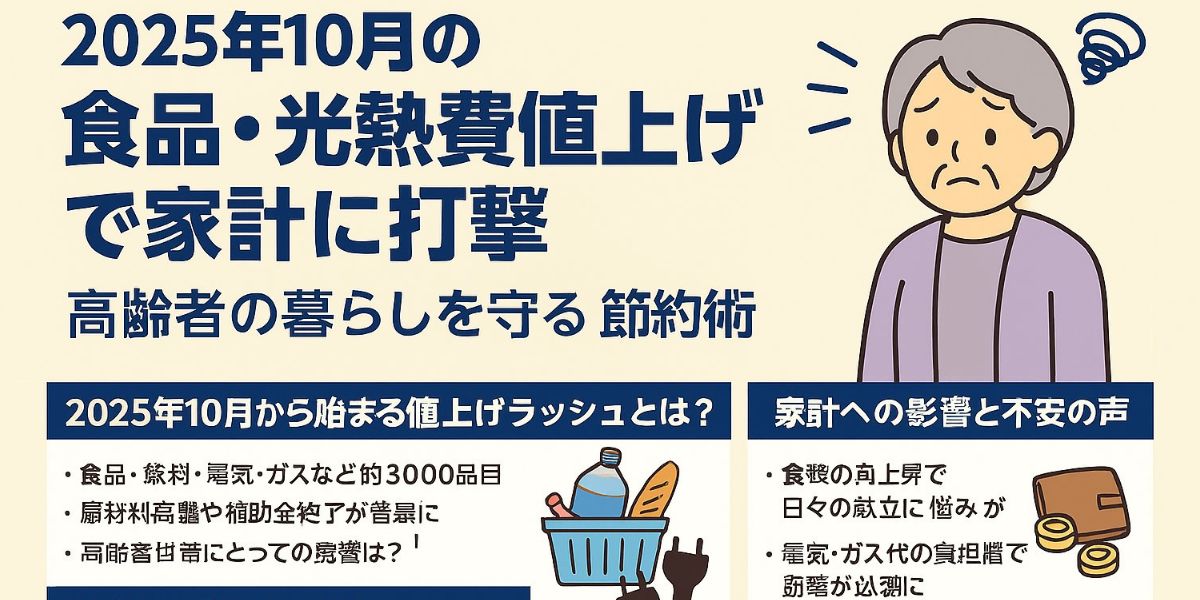

はじめに:止まらない値上げの波

2025年10月、私たちの家計に再び大きな負担がのしかかろうとしています。

食品3,000品目以上、電気・ガス料金、そして医療費まで、

幅広い分野で値上げが実施されます。

特に年金生活を送る高齢者世帯にとって、

この値上げラッシュは深刻な問題です。

物価は上がっても年金額はわずかな増加にとどまり、

実質的な生活水準の低下が避けられない状況です。

本記事では、2025年10月からの値上げ内容を詳しく解説し、

特に高齢者世帯への影響と具体的な対策をお伝えします。

2025年10月の値上げ品目一覧

食品関連:3,000品目以上が値上げ

帝国データバンクの調査によると、10月は3,000品目以上の

食品が値上げされます。

これは10カ月連続の増加となり、家計への影響は避けられません。

飲料類の値上げ

コカ・コーラ製品

コカ・コーラ(500ml):約10円値上げ

アクエリアス、ジョージア、綾鷹なども同様に値上げ

その他の飲料

カルピスなどのペットボトル飲料

自動販売機では200円超えが一般化する見込み

主食・加工食品・米飯類

サトウのごはん:

原材料費高騰により値上げパックご飯全般に影響

調味料

焼肉のたれ「黄金の味」

各種調味料:原材料費と物流費の上昇により

大豆製品

豆腐

納豆

豆乳など大豆を使用した製品全般

菓子類

チョコレート製品

スナック菓子

和菓子・洋菓子

光熱費の値上げ

電気代の値上げ要因

1. 政府補助金の終了・縮小

2025年5月と11月に「電気・ガス料金支援策」

が段階的に終了します。

これまで補助で抑えられていた電気代が、

本来の価格に戻ることになります。

2. 再エネ賦課金の引き上げ

2025年は再エネ賦課金が3.49円/kWhから3.98円/kWhへ

引き上げられました。

これは全ての電力利用者に影響します。

3. 託送料金の改定

北海道では10月から託送料金が見直され、標準的な家庭で

月124円程度の負担増が予想されています。

ガス代の動向

電気代と同様、政府補助の段階的終了により、

ガス料金も上昇傾向にあります。

冬場の暖房需要期を控え、家計への影響はさらに大きくなる見込みです。

その他のサービス値上げ

通信費

NTT固定電話の基本料が30年ぶりに値上げ

銅回線から光回線への移行に伴うコスト増

公共施設利用料

博物館、図書館などの入館料引き上げ(地域により異なる)

宅配サービス

物流費高騰により配送料金が上昇

値上げの原因を詳しく解説

1. 原材料費の高騰

円安の影響

長引く円安により、輸入に頼る原材料の価格が上昇しています。

小麦、大豆、コーヒー豆、カカオなど、多くの食品原料が海外からの

輸入に依存しているため、円安の影響は避けられません。

国内原材料の高騰

天候不順や自然災害により、米をはじめとする

国内農産物の価格も上昇しています。

2. 物流費の上昇

2024年問題の継続的影響

トラックドライバーの労働時間規制により、

物流業界の人手不足が深刻化。

運送コストの上昇が商品価格に転嫁されています。

3. 人件費・エネルギー費の上昇

賃上げの流れ

企業の賃上げは歓迎すべきことですが、人件費の

上昇が商品価格に影響を与えています。

エネルギーコストの増加

電気代・ガス代の上昇が、製造業や小売業の

コストを押し上げています。

高齢者世帯への深刻な影響

年金収入との乖離(かいり)

年金額の増加は微増

2025年度の老齢基礎年金(満額)は月額69,308円で、

前年度から1,308円の増加にとどまっています。

一方、物価上昇率はこれを大きく上回っており、

実質的な購買力は低下しています。

医療費負担の増加

後期高齢者医療保険料の引き上げ

2025年度には、後期高齢者医療保険の年間保険料額の

上限が73万円から80万円に引き上げられます。

高所得者層を中心に、保険料負担が増加します。

医療費の自己負担

75歳以上の医療費自己負担の上限も見直されており、

現役並み所得者の負担が増えています。

固定費の増加が生活を圧迫

高齢者世帯の多くは、収入が年金のみという固定収入です。

物価が上がっても収入は増えないため、以下のような影響が出ています。

食費の削減

栄養バランスを保つことが困難に

必要な栄養素の摂取不足による健康リスク

光熱費の節約による健康被害

冬場の暖房を控えることによる低体温症のリスク

夏場のエアコン使用を控えることによる熱中症のリスク

交際費・娯楽費の削減

外出機会の減少

社会的孤立のリスク増加

家計を守るための具体的対策

食費の節約術

1. 値上げ前の買いだめは慎重に

9月中に買いだめをする方もいますが、保存期間や

保存場所を考慮して計画的に行いましょう。

買いだめに適した食品

缶詰(賞味期限が長い)

レトルト食品

乾物(乾麺、干し椎茸など)

調味料(開封前なら長期保存可能)

買いだめを避けるべき食品

生鮮食品

開封後は冷蔵保存が必要なもの

冷凍庫の容量を超える量

2. プライベートブランド(PB)商品の活用

大手スーパーやドラッグストアのPB商品は、メーカー品と

同等の品質で価格が抑えられています。

3. 旬の食材を活用

季節の食材は価格が安く、栄養価も高いため、

積極的に取り入れましょう。

4. まとめ買いと冷凍保存

特売日にまとめ買いをして、小分けにして

冷凍保存すると節約になります。

5. 地域の直売所を利用

農家直販の直売所では、新鮮な野菜を安く購入できます。

光熱費の節約術

電気代の節約

1. 契約プランの見直し

電力自由化により、さまざまな電力会社やプランが選べます。

比較サイトを活用して、自分のライフスタイルに

合ったプランを選びましょう。

2. 省エネ家電への買い替え

初期投資は必要ですが、長期的には電気代を大幅に削減できます。

特に冷蔵庫、エアコン、照明器具は効果が大きいです。

自治体の補助金を活用

多くの自治体で省エネ家電購入の補助金制度があります。

お住まいの市区町村に確認してみましょう。

3. 使わない家電のコンセントを抜く

待機電力だけでも年間で数千円の節約になります。

4. エアコンの適切な使用

設定温度:夏は28度、冬は20度を目安に

フィルターの定期的な掃除

扇風機やサーキュレーターとの併用

5. LED照明への切り替え

白熱電球と比べて消費電力が約1/8、寿命は約40倍です。

ガス代の節約

1. お風呂の入り方を工夫

家族がいる場合は間隔を空けずに入浴

シャワーの時間を短縮(1分で約12リットルのお湯を使用)

浴槽の蓋をこまめに閉める

2. 調理の工夫

圧力鍋や保温調理器具の活用

電子レンジとの併用

鍋底の水滴を拭いてから火にかける

医療費の負担軽減

1. ジェネリック医薬品の利用

先発医薬品と同じ効果で価格が安いジェネリック医薬品を選択しましょう。

2. お薬手帳の活用

複数の医療機関を受診する際も、お薬手帳を提示することで

重複投薬を防ぎ、医療費を抑えられます。

3. 高額療養費制度の活用

医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。

4. 医療費控除の申請

年間の医療費が10万円を超える場合、確定申告で医療費控除を受けられます。

公的支援制度の活用

1. 生活困窮者自立支援制度

収入が少なく生活に困っている方を支援する制度です。

お住まいの市区町村の福祉課に相談してみましょう。

2. 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度

低所得世帯に対して、生活費などの貸付を行っています。

3. 住民税非課税世帯向けの給付金

自治体によっては、住民税非課税世帯に対する独自の給付金制度があります。

4. 介護保険サービスの活用

要支援・要介護認定を受けることで、さまざまな介護サービスを利用できます。

地域コミュニティの活用

1. シニア向け割引の活用

公共交通機関、映画館、美術館など、多くの施設でシニア割引があります。

積極的に活用しましょう。

2. 地域の交流イベント

自治体や社会福祉協議会が開催する無料・低額のイベントに参加することで、

交際費を抑えつつ社会とのつながりを保てます。

3. フードバンク・フードパントリー

食品ロスを削減する取り組みとして、無料または

低価格で食品を提供する活動が広がっています。

4. 地域の見守りサービス

孤立を防ぎ、困りごとを相談できる体制を整えておくことも大切です。

家計管理のコツ

1. 家計簿をつける

収支を可視化することで、無駄な支出に気づけます。

最近はスマートフォンアプリで簡単に管理できます。

2. 固定費の見直し

携帯電話:格安SIMへの乗り換え

保険:不要な保険の見直し

サブスクリプション:使っていないサービスの解約

3. 予算を決める

費目ごとに月の予算を決めて、その範囲内で生活するよう心がけましょう。

4. キャッシュレス決済のポイント活用

クレジットカードや電子マネーのポイント還元を活用すると、

実質的な節約になります。

健康を守りながら節約する

節約と健康のバランスが重要

値上げ対策として節約は大切ですが、

健康を損なっては本末転倒です。

特に高齢者は以下の点に注意が必要です。

1. 栄養バランスを保つ

安いからといって炭水化物ばかりに偏らない

タンパク質、ビタミン、ミネラルもしっかり摂取

安価な旬の野菜を活用

2. 適切な室温を保つ

冬:室温18度以上を維持(低体温症予防)

夏:エアコンを適切に使用(熱中症予防)

電気代を気にしすぎて健康を損なわないように

3. 定期的な健康診断

無料の特定健診を必ず受診

病気の早期発見が医療費削減につながる

4. 適度な運動と社会参加

ウォーキングなどお金のかからない運動

地域の交流イベントへの参加

今後の見通しと心構え

値上げはいつまで続くのか

残念ながら、専門家の多くは2026年以降も

物価上昇圧力は続くと予測しています。

継続すると予想される要因

構造的な円安傾向

人手不足による人件費上昇

気候変動による農作物への影響

エネルギー価格の不安定さ

長期的な備え

1. 貯蓄の見直し

緊急時に備えて、生活費の3〜6カ月分の貯蓄を確保しておきましょう。

2. 資産運用の検討

銀行預金だけでは物価上昇に対抗できません。

リスクを理解した上で、適度な資産運用を検討することも選択肢です。

3. 働き続けることの検討

健康であれば、シルバー人材センターなどを通じて、無理のない

範囲で働き続けることも収入確保の一つの方法です。

4. 家族や地域とのつながり

困ったときに相談できる関係性を日頃から築いておくことが大切です。

まとめ:賢く対策して乗り切ろう

2025年10月からの値上げラッシュは、特に固定収入の

高齢者世帯にとって深刻な問題です。

しかし、適切な対策を講じることで、生活の質を

大きく落とさずに乗り切ることは可能です。

重要なポイント

情報収集:どの商品がいくら値上げされるか把握する

計画的な買い物:買いだめは計画的に、PB商品や旬の食材を活用

光熱費の見直し:契約プランの変更、省エネ家電の活用

公的支援の活用:利用できる制度は積極的に利用する

健康最優先:節約のために健康を損なわないよう注意

地域とのつながり:コミュニティを活用して情報共有と助け合い

物価上昇は厳しい現実ですが、工夫次第で乗り越えることができます。

この記事で紹介した対策を参考に、無理のない範囲で実践してみてください。

そして何より大切なのは、一人で抱え込まないこと。

困ったときは家族や地域、行政に相談することをためらわないでください。