今後おおいに期待できる前向きな動きとして、

日本政府が高齢単身者を支援する新たな公的制度の

創設を計画している点が挙げられます。

これは、やや先の話ではありますが、非常に意味深く

朗報とも言える内容ですのでご紹介します。

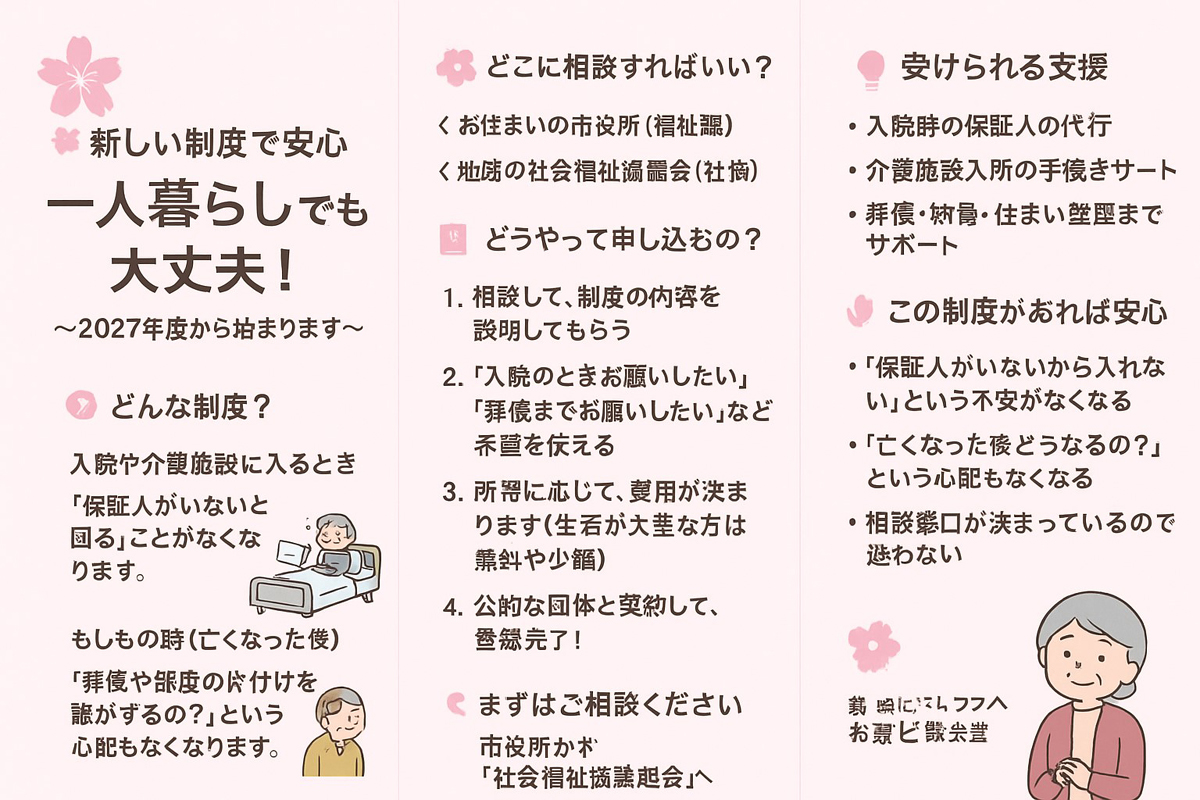

新たな社会保障制度の創設(高齢単身者支援)

厚生労働省では、一人暮らしで頼れる親族がおらず、支援が

難しい高齢者を対象にした公的支援制度を検討しています。

制度が開始されれば、下記のような支援が提供される予定です:

入院や介護施設への入所時に、保証人がいない高齢者を支援

死亡後の手続き(葬儀、埋葬、住居整理など)を代行

実施主体は、地域の社会福祉協議会やNPOなどが想定されており、

料金は所得に応じて無料〜低額で利用可能になる見込みです。

この制度の開始時期は、2027年度を目標にしており、

社会福祉法の改正などにより具体化を図る予定です。

他にも高齢者を応援する動きがあります:

日本の新たな“最高齢の生存者”として、奈良県出身の114歳・高齢者医師

(元産婦人科医)である香川しげ子さんが公式に認定されました。

東京五輪では聖火ランナーを務めるなど、多くの人に

元気や希望を与える象徴的な存在です。

また、9月はアメリカで「National Senior Center Month

(全国高齢者センター月間)」として、高齢者センターの

価値を広く認知し、活気づける取り組みが行われています。

全国高齢者協会

(ただしこれは日本とは直接関係しませんが、高齢者支援の

関心が世界的にも高まっていることを示しています)

総まとめ

公的支援制度の計画

高齢単身者への入院・施設入所・葬儀などの支援制度を、2027年度に開始予定

長寿の象徴

奈良出身114歳の香川しげ子さんが日本の最高齢者として認定

国際的な関心

アメリカでは高齢者支援を祝う「高齢者センター月間」が9月に実施中

「日本政府が計画している高齢単身者への新しい公的制度」について、

できるだけわかりやすく整理してみます。

背景

日本には 一人暮らしの高齢者(特に80代以降) が増えています。

入院するときや介護施設に入るときには、通常「身元保証人」が必要です。

ところが、頼れる家族がいない高齢者 は保証人を見つけられず、入院や施設利用が難しいケースが増えています。

また、亡くなった後に葬儀や遺品整理をしてくれる人がいない「無縁」状態も社会問題になっています。

新しい制度のポイント

政府はこうした状況を解決するために、2027年度を目標に新制度を始める と発表しました。

できるようになること

入院や介護施設入所のサポート

保証人がいなくても安心して病院や施設に入れるよう、代わりに公的機関が支援。

亡くなった後の手続き支援

葬儀や埋葬、住まいの片付けなどを引き受ける。

相談窓口を設置

事前に「もしもの時」に備えて契約・登録できる仕組みをつくる。

実施主体

地域の社会福祉協議会(社協)

NPOや自治体が委託する団体

が担うことを想定。

費用

基本は所得に応じて負担額が変わる仕組み。

生活が苦しい人には 無料または低額 での利用を検討中。

わかりやすいイメージ

例えば──

👵 一人暮らしのおばあさん が病気で入院したい → 「保証人がいません」と断られることがなくなる。

👴 身寄りがないおじいさん が介護施設に入りたい → 公的な仕組みが保証人の代わりになってくれる。

亡くなった後も「葬儀や部屋の整理を誰がするのか」と不安にならずに済む。

まとめ

この制度は、

「保証人がいないから入院できない」「亡くなった後どうなるのか不安」

と悩む高齢者を支える仕組みです。

開始はまだ数年先(2027年度予定)ですが、

高齢単身者にとっては大きな安心につながる“朗報” と言えます。

この制度がスタートしたときに「実際にどう申し込むのか」「どの窓口で相談できるのか」

高齢単身者支援制度(仮称) 利用の流れと相談窓口

1. まずは相談から

地域の「社会福祉協議会(社協)」 に窓口が設けられる見込み。

役所(市区町村の福祉課など)でも案内を受けられる可能性が高い。

相談員が「制度の内容」「対象になるかどうか」「費用はいくらか」を説明してくれる。

👉 最初に行く場所は「住んでいる地域の社協 or 市役所の福祉窓口」と覚えると安心。

2. 申込みの流れ(想定)

事前登録・契約

自分の名前・住所・健康状態・緊急連絡先(いなければ「なし」でOK)を登録。

必要に応じて「入院・施設入所のサポートを希望する」「葬儀や住まい整理までお願いしたい」などを選べる。

費用の確認

所得に応じて負担額が決まる。

生活保護や低所得者は無料または少額負担になる想定。

契約書を作成

公的機関(社協や自治体委託先)と利用者本人で契約。

保証人がいなくても契約できるように設計される。

3. 利用できる支援内容(具体例)

入院するとき

→ 病院が求める「保証人」の代わりに、制度の担当団体が受けてくれる。

介護施設に入るとき

→ 入所契約に必要な保証人を代行。

もしもの時(亡くなった後)

→ 葬儀、納骨、部屋の片付け、役所への届け出などを担当団体が実施。

4. 制度利用後の安心ポイント

「保証人がいないから断られる」という心配がなくなる。

将来の不安(葬儀や住まい整理など)も事前に準備できる。

相談窓口が一本化されるので、迷わず利用できる。

まとめ(利用者目線での一言)

制度が始まったら、

「近くの社会福祉協議会か市役所の福祉窓口に行けば、

入院や施設、葬儀のことまで安心して相談できる」

という仕組みになる予定です。