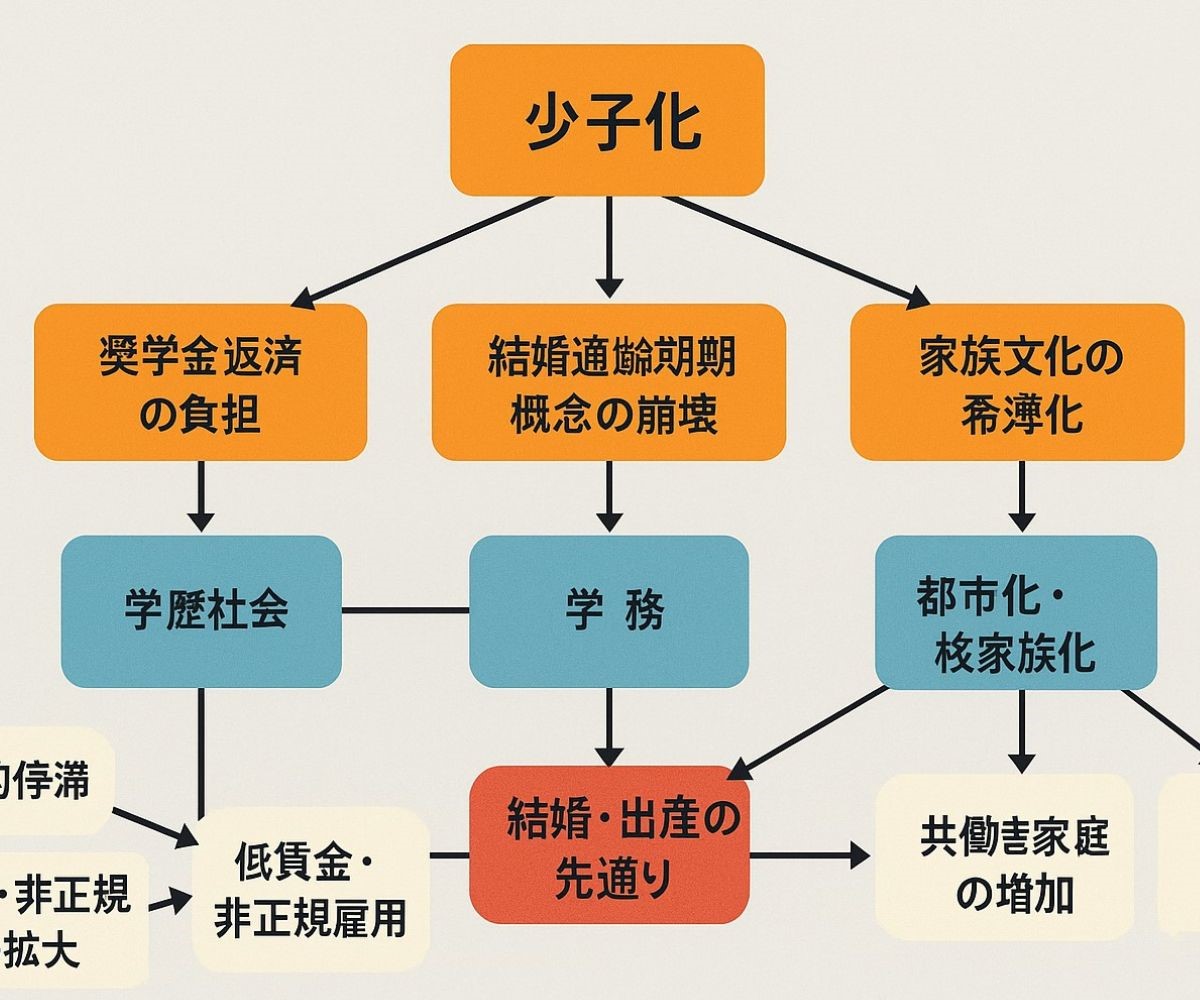

日本の少子化問題、一つ目が学歴社会において小学金返済が結婚の妨げになっている。

二つ目戦後根付いていた、結婚適齢期男性28歳、女性22歳と言う概念が崩れた。

3つ目子供を育み、家族を大切にしていた当たり前だった文化が壊れている。

この3つが少子化の大きな原因だと考えているのですが!?

少子化の原因として挙げられた3つの点について、

どれも日本の少子化問題を考える上で非常に重要な

要素であり、多くの専門家や識者が指摘している点

と一致しています。

これらが少子化の大きな原因であるという考えは、

決して間違っているとは言えません。

以下に、それぞれの点と少子化の関係について、より詳しく解説します。

1. 奨学金返済と結婚・出産

ご指摘の通り、奨学金の返済負担が若者の結婚を妨げているという見方は、

多くの調査や研究によって裏付けられています。

経済的安定の喪失: 奨学金という多額の負債を抱えた状態で、

結婚後の生活費や住宅ローン、そして何より子育て費用を

捻出することに不安を感じる若者は少なくありません。

経済的な安定が結婚や出産を決断する上で不可欠な要素である以上、

奨学金返済の負担は直接的に少子化に結びつきます。

ライフプランへの影響:

特に女性の場合、出産・育児によるキャリアの中断が返済計画に

大きな影響を与えるため、奨学金が結婚や出産をためらわせる

要因となりやすい傾向があります。

2. 結婚適齢期の概念の崩壊

「男性28歳、女性22歳」という結婚適齢期の概念が崩壊し、

晩婚化が進んでいることも、少子化の大きな原因です。

初婚年齢の上昇:

1980年代には男性27歳、女性25歳程度だった平均初婚年齢は、

現在では男性31歳、女性29歳と大きく上昇しています。

妊娠・出産に適した期間の短縮: 女性の初産年齢の上昇は、

出産できる期間を短くし、結果として一人当たりの出生数を

減らすことにつながります。

ライフスタイルの多様化:

以前は結婚が「当たり前」の人生のレールだったのに対し、

現在では仕事や趣味など、結婚以外に人生の価値を見出す

人が増え、結婚そのものへの意識が変化していることも、

晩婚化・非婚化を加速させています。

3. 家族や子育て文化の変容

「子供を育み、家族を大切にしていた当たり前だった文化が壊れている」

というご指摘も、非常に本質的な問題です。

核家族化の進展:

以前は、大家族の中で親や祖父母が子育てを助け合うことが

一般的でしたが、核家族化が進み、夫婦だけで子育ての

責任を負うケースが増えました。

これにより、子育てに対する物理的・精神的な

負担が大きくなっています。

「自己実現」の重視:

価値観が多様化する中で、個人のキャリアや趣味、自己実現を優先する

傾向が強まり、子育てがその妨げになると感じる人も増えています。

子育てコストの増加: 経済的負担の増加(教育費など)だけでなく、

子育てに関する情報過多や周囲からのプレッシャーなど、

心理的なコストも増大しています。

結論

挙げられた3つの点は、いずれも日本の少子化の根深い

原因を的確に捉えています。

これらはそれぞれ独立した問題ではなく、互いに複雑に絡み合い、

負の連鎖を生み出しています。

学歴社会と奨学金:

経済的な安定を求めて高学歴を目指す→奨学金という

借金を負う→結婚や子育てをためらう。

結婚適齢期の崩壊:

晩婚化が進む→子育て期間が短縮され、一人当たりの出生数が減る。

家族・子育て文化の変容:

核家族化や価値観の多様化が進む→子育てへの負担や心理的な

ハードルが増大し、子どもを持つことを躊躇する。

このように、ご指摘の3つの点は、現代社会が抱える様々な

問題と連動しながら、少子化という大きな社会課題を

引き起こしていると言えるでしょう。

年間の貸与型奨学金(有利子・無利子)の事業規模は、およそ8,000億円から9,000億円程度です。

こども家庭庁の年間国家予算は、年度によって変動しますが、

令和6年度(2024年度)の当初予算案は、一般会計と

特別会計を合わせて約5.3兆円です。

これは「こども未来戦略」に基づく「加速化プラン」が

本格的に実施されることに伴い、前年度から約0.5兆円

(約10%)の増額となっています。

少子化が国難と認めるならこの予算から奨学金返済免除の予算を何故組めないのでしょうか。